北京:从23.6公里到地铁时代

在40年的时间里,这条地下巨龙,从北京开始不断向全国蔓延:从最初的23公里,到今天的800多公里;从只有1座城市发展到30余座城市建设和筹建;从战备参观为主,到老百姓的出行选择……

今天,地铁已经成为市民出行的最佳选择,同时也在改变着市民的生活。

“两落三起”的首条地铁

1953年,可以说是我国地铁的起点。

“那一年,我国首次提出要修建地铁。”中国地铁工程咨询公司专家委员会秘书长、教授级高工周庆瑞告诉记者。作为曾参加过我国第一条地铁筹建和设计的工程师,七十多岁的他依然奋斗在地铁工作岗位。

1953年9月,北京市在制定的《关于改建与扩建北京市规划草案》中,首次明确提出:“必须及早筹划地下铁道的建设。”1956年,经中央批准,北京地铁建设项目正式启动。

但是地铁在当时还是新事物,不但老百姓一无所知,就连国内的工程技术人员也知之甚少。“以前只是听说过地下铁道名词、见过少许地铁资料,对地铁的认识还很肤浅。”周庆瑞说。

那一年,刚从南京工学院土木工程专业毕业不久的周庆瑞被分配到刚成立的“北京地下铁道筹建处”,从此见证了“两落三起”的中国第一条地铁建设历程。

为了帮助北京建地铁,1956年,前苏联派来了地铁专家组来京。据周庆瑞回忆,“当时派来的5位专家,经验都很丰富,组长巴雷什尼科夫还是位德高望重的院士。”

在京期间,前苏联专家协助我国拟定了北京地铁线网规划方案,对一期工程的线路选择、埋设深度、隧道结构等问题进行了研究,提供了技术支持。

“由于当时我们对于许多技术缺乏深度了解,就请苏联专家开讲学班,我当时就成天拿着笔记本,认真地记录着专家所说的一切。”周庆瑞说,在半年的时间里,苏联专家传授的地铁建设技术与经验,对我们从事地铁建设发挥了很重要的启蒙作用。

但1957年国内政治形势巨变,中央决定地下铁道工程暂时“下马”。1959年,大跃进背景下的建设热情燃遍各地,地铁项目再次上马,并成立了北京地下铁道工程局。但1961年,中国遭遇连续三年自然灾害,北京地铁工程再次被迫下马。

“大家都说十年之内不可能再修地铁了,很多同志回到原单位,只有包括我在内的少数人留下来继续进行地铁技术和方案的研究。其实经长期研究,我们对地铁技术和方案已有了全面深入的了解,只等着一声令下。”周庆瑞说。

中国人到底把地铁干出来了

1965年年初,国民经济复苏,中央又一次把目光投向了北京地铁。

当年2月,毛泽东给北京地铁建设领导小组组长杨勇呈报的《北京地下铁道修建方案》做出批示:“杨勇同志,你是委员会的统帅。希望你精心设计,精心施工。在建设过程中,一定会有不少错误失败,随时注意改正。是为至盼。”

至此,历经波折的北京一期工程终于要从图纸变为现实。

一期工程被定在1965年7月1日开工。周庆瑞他们接到命令时,距开工日期还不到半年时间,时间紧迫,任务繁重。为确保按时完成开工所需要的设计图纸,在兴奋而紧张工作的同时,有些设计人员因疲劳过度曾晕到,但仍坚持工作,在仅三个月左右的时间里,硬是在开工前拿出所需全部设计图纸。

在北京地铁设计之初就埋设方案上曾有过一段争议:是采用深埋(入地面数十米以下)还是浅埋(入地面10米内)。后来从实际的地质考察分析看,发现北京地下稳固地层上面为松散的砂砾石层,并且越往东越厚。“如果按照深埋法,从复兴门到公主坟段就要埋到30—40米深,而东边的北京站将达到100多米,光坐电梯上下就要10多分钟。况且深埋修建时间长、施工技术很复杂、当时也缺少必要的设备。”周庆瑞说。

随后,技术人员又对采用深埋暗挖方案和浅埋明挖方案在技术和经济方面做了详细的比较和论证,上报给地铁修建委员会,正式建议改用浅埋明挖,并得到批准。

此外,为了解决地铁建筑结构中的肥梁胖柱问题,我国设计人员非常大胆地将‘钢管混凝土柱’运用到了地铁站台的支柱上。“这种柱子受压后,内部混凝土膨胀,外面的钢管阻止其膨胀,从而很大程度地提高承载力。”周庆瑞说。

为了论证这个办法的可行性,周庆瑞伴随同事专程跑到上海重型机械厂,用当时刚刚研制成功“万吨水压机”来测试抗压能力。“庆幸的是,我们的实验取得了成功,完全达到设计要求。”

1965年7月1日,北京地铁一期工程开工典礼在京西玉泉路西侧举行。党和国家领导人朱德、邓小平、彭真、罗瑞卿等出席。

与现在的地铁施工时静悄悄相比,那时的场面可谓壮观。从北京站到石景山一线几乎是同时分段开挖的,并且是24小时不间断施工。

虽然技术条件落后,但建设者们一直在地铁施工方法上进行开拓与创新。据悉,当时我国曾进行了盾构机的技术攻关,但由于盾构需要隧道埋设比较深,而且是暗挖,在当时来讲并不现实,随后,盾构试验告停。

这一梦想,在30年后成为现实。进入21世纪后,随着盾构机在地铁工程中的广泛使用,大大加速了地铁建设的步伐,减少了对城市地面的干扰。

经过四年零三个月的紧张施工,1969年10月1日,第一辆地铁机车从古城站呼啸驶出。全长23.6公里的北京地铁一期工程建成通车了,结束了中国没有地铁的历史。而此时的新加坡、旧金山、汉城等国际都市还没有一寸地铁。

“中国人到底把地铁干出来了。”40年后,周庆瑞谈及此事依然很感慨。

告别战备迎来高速发展

由于当时“战备为主,兼顾交通”为地铁建设主导思想,北京地铁在通车后并不对公众开放,想乘坐或参观地铁,都需要持单位统一领取的参观券,直到1971年北京地铁开始试运营,老百姓才能花一毛钱乘坐。

在北京地铁运营公司电客车司机张晓雨的记忆中,当时的地铁并不是市民主要的交通工具,由于一期线路是苹果园到北京站这条线,所以乘客中最多的是首钢的工人。

1975年9月,高中毕业的张晓雨成为一名令人羡慕地地铁司机。从此他在这个岗位上一干就是34年,创造了安全行驶82万多公里无事故的业绩。

“当时不少外地单位也组织人来参观,一队一队的人马,前面还专门有人解说。”张晓雨回忆说,“那时的地铁说停就停,说开就开,没有考虑老百姓方便不方便。”

“以前地铁故障率比较高,几乎每天都有小故障,这对司机也要求很高,你得会钳工、电工等技术,讲究自检自修。”张晓雨说。

这种状况随着北京地铁性质的改变而得到解决。1981年9月15日,北京地铁正式对外运营,其交通功能开始发挥,告别了战备阶段。

这种以人为本的转变也成为日后地铁技术创新的源动力。“最初的列车运行最小间隔时间是14分钟,发信号都是人工控制,站间调度要通过电话通知下一站。”张晓雨说。

现在,随着实现手段和技术水平的日益提高,城市轨道交通信号系统已从传统信号系统发展到现代信号系统。“去年,北京地铁二号线采用新的移动闭塞系统之后,实现了列车有人自动驾驶。车速、制动模式等完全由电脑处理操作。”张晓雨说。

技术的进步,缩短了发车间隔,增加了运力。今年4月份,北京地铁一二号线实施第13次缩短运行间隔。“现在一号线能达到2.15分钟,二号线达到2分钟,是世界最小发车间隔的地铁之一。”张晓雨说,缩小运行间隔后,二号线高峰小时运力提高25%。

20年走完发达国家100年的路

如果说,北京一号线开启了我国地铁时代的大幕。那么,广州地铁二号线则奏响了我国地铁科技创新的序曲。

“从二号线开始,我们打响了一场场技术创新的国产化战役。”广州地铁总公司副总经理、总工程师陈韶章说。

据了解,当代较为先进的地铁装备技术多为国外公司所垄断,技术落后、关键设备受制于人,已成为制约刚刚起步的我国地铁产业又好又快发展的一大瓶颈。

引进的地铁装备技术导致高昂的地铁建造成本,1993年开建的广州地铁一号线,建成开通首段5.4公里用了三年半时间,全线18.5公里建成开通用了五年半时间,平均每公里综合造价为6.6亿元。当时,全国有13个城市提出修建地铁,都打算用巨额资金从外国购买设备。建造地铁需要如此高的投入,国家一度停止审批地铁工程。

但城市发展的需要,迫使广州地铁二号线的建设势在必行。“中国地铁行业要用不到20年时间赶上世界发达国家走了100多年的水平,只能靠创新,站在发达国家的肩上走自主创新之路,实现跨越式发展。”陈韶章说。

经过卓越的管理创新和技术创新,2003年,广州地铁二号线仅用了短短的三年半时间,在世人惊叹的目光中,以全新的面貌开通试运营。

作为1997年国家恢复批建地铁项目后,中国首条国产化率超过70%的地铁线路,广州地铁二号线每公里造价仅为4.8亿元,并且首创或首次采用了众多新技术,例如:站台屏蔽门系统,集中供冷,刚性悬挂接触网,国产A型车,全非接触式IC卡制式自动售检票系统,复合地层盾构法施工,轨道减振……

为了提供安全而不间断的轨道服务,广州地铁正在进行智能交通系统的改造。据了解,今年他们与IBM公司合作共

提交

中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!

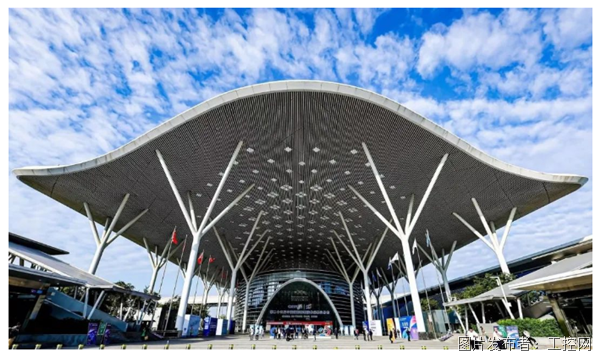

国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行

东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术

ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力

直播定档!见证西门子与中科摩通联手打造汽车电子智能制造新范式

投诉建议

投诉建议