访中国科学院院士,清华大学教授卢强

2011/4/20 15:37:05

时至“十一五”末期,“十二五”规划的相关话题受到越来越多的关注。关于“十二五”期间的能源发展局势,以及如何有效地解决能源供应问题?卢院士认为,“十二五”期间,电力的年平均增长幅度估计约达8%。要解决电力年均8%的增长额度问题,西南地区的大水电开发是应首先考虑的,是重中之重。加拿大、美国和西北欧等国的水力资源开发了近90%,而我国只有23%。“十二五”期间,应当坚定不移地开发我国这项最大、最集中的可再生能源,以弥补我国七年没有批准上一个大型水电工程所造成的延误。我们国家水力资源丰富,主要集中于西南地区的怒江、金沙江、岷江、嘉陵江、红水河和雅鲁藏布江等大江大河中。卢院士认为,我们若把西南地区可开发的水力资源都开发出来,总装机容量至少能抵六、七个三峡,而移民却比三峡的少很多倍。

国家能源局提出“十二五”期间构建现代能源产业体系的八个关键点,其中一项就是优化能源结构,发展水电、核电、风电、太阳能和生物质能。问题是,怎么做才能真正实现优化?关于这个问题,卢院士打了个比方。他说,美国总统罗斯福几十年前建的全美高速公路网至今证明是有效和合理的。同样,尽管我国现在有少数高速公路上还没有多少车在跑,但它的价值以后是会被证明的。我国的可再生能源开发也是这个道理,超前的战略决策是需要的。

卢院士说,需要强调的一点是,可再生能源的开发应该是作为一个系统工程来进行一体化安排,而不是分割孤立地进行。近年来引发关注的大风电并网和大型太阳能并网问题,就是因为缺乏一体化的安排。一年有8600小时,大风电年利用小时数还不到1500,风力资源没能被充分利用,很可惜。一个重要的原因就是缺乏与其配套的调节电源。在设计大风场时,就应当一并考虑和安排其与大型水电站和燃气轮机电站的配套建设。甘肃大风电如能与水电和燃气电合理配调,再加上清华大学研发成的智能调度自动化系统,就可以解决“风电三峡”送出并网问题。

大风电配调也是开发西南大水电的另一重价值和需求。西南地区梯级开发的大型水电站基本都是季调节式、年调节式或多年调节式的电站,是最好的调峰电源。尽管在地域上与大风电场可能相距较远,但只要信息畅达,通过智能调度自动化系统,可以实现大风电接入后的电网平稳运行。

不像输煤和输电具有可比性,水电开发不存在输水还是输电的争论,只能将水资源变成电能才能加以利用。西电东送上千公里的距离,特高压是唯一出路。卢院士说,上亿千瓦的水电,如何送到数百乃至数千公里之外的负荷中心区?这是不议自明的事,不需要再为特高压输电争论。我们所说的“风电三峡”和“太阳能三峡”是集中在远离负荷中心的西部和内蒙地区的,同样需要特高压外送。所以,特高压交直流技术储备是非常必要的。特高压试验示范工程对我国经济的发展有很大贡献。

“在我国,真正自主创新且能称得上领先国际的大工程,有,但是不多。建成投运的1000千伏的交流和+800千伏的直流特高压试验示范工程,可以毫不怀疑地说是其中最显赫者之一。卢院士曾这样评价特高压工程。他还表示,虽然俄罗斯、日本等国家做过相关研究,但并没有真正建设过商业运行的特高压输电工程。中国是唯一一个实际运行特高压试验示范工程的国家。

再说储能问题。卢院士分析蓄电池只是适用于作为某些特殊场所的短时应急储能装置,例如医院手术室和大宾馆的UPS电源等,以及用于分散的电动车和混合动力车的储能。抽水蓄能电站才是真正意义上的储能体。他认为我国一切具备自然条件的地方都应建抽水储能电站。战略上看清楚了,就用不着一个电站一个电站地去论证了。

卢院士说,正如他一再强调过的,能源问题的解决是一个系统工程问题,不能割裂开来。看似一个环节的延误,就会导致整个局面的被动。在可再生能源大开发方面,交直流特高压可以解决外送问题,智能趋优化调度技术可以解决大风电平稳并网运行问题,这些技术我们都已经具备了。但落实优先开发大水电问题,就要依靠政府的国家主权意识和合理电价机制等来加以解决了。

与西南大水电开发同步,解放思想发展大核电;积极有序开发大风电;资金充裕条件下大规模发展太阳能并且不可小视农家电(秸杆和沼气等生物质发电)。卢院士认为,如果按这样的原则对可再生能源进行统筹大开发,中国就不存在能源危机。

建设智能电网需要完善相关政策和一些特殊技术

“十二五”期间,是我国智能电网全面开建的阶段。智能电网对解决新能源并网难题来讲意义重大。现在,关于智能电网的规划和建设,各方面的讨论也很多。根据我国的特殊国情,要建设“智能电网”,卢院士说,要先给出智能电网的一个定义和三类指标。一个定义是智能电网是低压(110kV及以下)智能电力系统。智能电力系统应定义为具有多指标自趋优运行能力的电力系统。三类指标是:高安全性、高电能质量和低电网损耗。卢院士还进一步解释说,智能电网是智能电力系统的一个组成部分。智能电力系统无论从逻辑上、数学上还是从常识上讲就是一个电力系统运行的多指标优化问题。为解决该问题必须实现电力系统的闭环自动控制。

卢院士反复提到了闭环的概念。电力系统的闭环,是指通过测量电力系统的当前状态,借助数据平台来接收和存储状态数据,再进行处理和分析,判断当时的状态离最优目标还差多远,然后发出控制信号以改善状态,从而向最优态趋进一步。他指出,闭环就是实施反馈。“发展智能电网就要实现整个电力系统闭环控制。目前,东北、上海和深圳的电力系统,已经实现了第一阶段的整体闭环控制。”

我国电网运行实行统一调度、分级管理,调度机构分为五级:即国家调度中心;跨省、自治区和直辖市的区域调度中心;省级调度,地区调度(地调)和县级调度,分别对应名称为国调、网调、省调、地调和县调。卢院士说,各级调度都应建立自己的多指标自趋优调度自动化系统(智能调度系统),但不同等级的调度自动化系统所欲达的优化指标是有区别的,各有侧重。这些指标精细化后,拟上报发改委能源局和标准化局,待成熟后再由有关上级机关作为国标颁发。目前国际上还没有智能电网的标准。

那么如何实现自趋优?必须依靠现代IT技术和新的控制理论。信息科学技术的范围很广,其中包括精确的量测系统和快速的信息传递系统以及计算机科学和技术。仔细一点来讲,各级智能调度自动化系统,接收来自物理电力系统的海量信息并快速进行分析、形成控制决策、下达并加以实现,从而改善系统状态,直至实现多指标综合优化之目的。而这一切都应是通过计算机系统自动闭环进行的。

我国的智能电网建设投资巨大。这样巨大的投资,究竟能给我们带来什么好处?

卢院士说,如果我们真正实现了智能电网,第一个好处就是它可以有效降低网络损耗。主要的损耗在哪里?是在110千伏及以下电压等级的配供电网中。而且100%的用户是接在低压侧的。所以我们要减少网损,主要矛盾和矛盾的主要方面是在配电供电网和用户。

网络损耗极小化,所带来的节能减排的效果是巨大的,若把全国网损降低两个百分点约相当节约了一个3千万千瓦的火电厂!大致相当每年节约2千亿千瓦时的电能及其相应的煤炭燃烧量。用时髦的说法这就是低碳电网。

智能化的第二大好处就是,可以解决我们几十年来耗费大量资金却不能得到很好解决的用电高峰和后夜用电的低谷的“峰谷差”问题。各国往往为了每天的几个小时的用电高峰,而不得不留下为数颇多的“热备用”容量,还要建不少调峰用的抽水蓄能电站。为“保峰填谷”花费的设备和电能是一个巨大的数字。如果建成了智能电网,每个用户都装有智能电表,电网公司每隔一小时发布给用户后六个小时的电价曲线,以此来调控每个负荷群的用电行为。使全国约3亿个负荷群成为调整负荷特性曲线的主体。到那时即使全部火电机组退出调峰,峰谷差的问题亦会迎刃而解!为达此目的还是要求电价机制进行改革,要有科学的灵活的电价机制,而不是带有超“额”用电罚款性质的电价政策。否则智能电网的建设就达不到预期效果,到头来就只不过是赶时髦。

发展智能电网的第三个好处,就是可以带动一个更大的智能电器产业链。例如每个用户都装有一块智能电表。这样整个中国就会有三亿多块智能电表的产销量。再加上数以亿计的高低压开关柜,嵌入IT技术使之成为具有双向通讯能力的智能开关柜,这又是一大产业升级。另外还有数字变压器和数字变电站以及用户侧的智能有源和无源的无功补偿装置,再加上混合动力车和电动车中的高密度蓄电池等等。智能电网的发展可以引发出一个庞大的智能电网产业链,这是我们经济转型、拉动内需的一个重要领域。

谈到目前对智能电网看法上还有哪些误区,卢院士认为一刀切,要求全国各个地方智能电网都按一个模式建设,是一个思想误区。应该各个省市自治区发挥自己的能动性,有自己的个性和特点。但通信接口必须要采用国际标准。想用一个“模子”“克隆”出全国所有的智能电网是不可能的。还有一种看法认为大区或省电力系统需要建设智能调度控制中心(SmartEMS),而低压配电网却不必要。这种看法也要改变,其实地区调度包括县调也需建设自己的配电智能调度管理系统即(Dispatch-smartEMS,D-EMS)。

为建设智能电网,卢院士认为应该完善一些特殊技术和政策:比如网络自愈(重构)技术,以降低用户停电率为目标的智能继电保护,双向通信的智能仪表的推广使用。还应该出台分时电价政策,每小时滚动预报未来6小时的期货电价。以电价为杠杆,引导用户合理用电,充分调动用户改善负荷特性曲线的积极性。出台分时电价政策,要允许试点。而这个举措只靠电网公司不行,还需要国家物价局、发改委能源局、国务院出台相关政策和法规。这样才能发挥巨大作用,实现巨大效益。同时建议出台用户从电网吸取无功功率的收费制(而不是靠低功率因数罚款)。无功收费应合理透明,每日报给用户收取无功费的金额,这将成为降低网损的一项重大科学决策。

卢强,中国科学院院士,清华大学教授。1936年生,安徽芜湖人,毕业于清华大学。多年从事电力系统安全运行和控制的研究,开拓了电力系统最优控制领域,推动了学科发展。所著《输电系统最优控制》是该领域中外第一本专著,获国家奖;先后两次获国家自然科学二等奖。在此基础上研发的最优励磁控制器已用于多家大电厂,产生了重大经济效益,获国家科技进步奖。

在国际上首先将非线性系统微分几何理论用于电力系统,创立了电力系统非线性控制新体系。著有《电力系统非线性控制》一书。《非线性控制理论与电力系统动态学》专著于2001年由美国KLUWER科学出版社出版。2006年当选为瑞典皇家工程科学院外籍院士。

提交

查看更多评论

其他资讯

国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行

东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术

ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力

直播定档!见证西门子与中科摩通联手打造汽车电子智能制造新范式

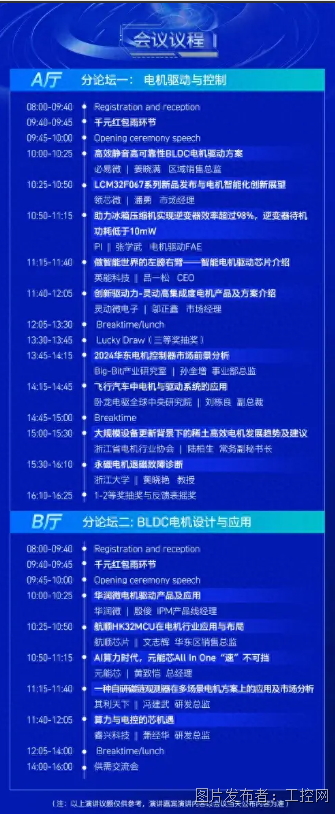

重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流

投诉建议

投诉建议