选择“渐进式增加工资+渐进式汇率升值”政策组合需要采取配套措施

2011/4/26 10:08:14

选择“渐进式增加工资+渐进式汇率升值”政策组合需要采取配套措施

——中国经济再平衡路径思考之四

【摘要】选择“渐进式增加工资+渐进式汇率升值”政策组合,需要正确处理人民币汇率机制改革和广义生产要素价格调整之间的关系。适度调整劳动工资和浮动人民币汇率,比单纯大幅提高劳动工资更有利于实现经济再平衡。与此同时,采取加快自主创新步伐、加工贸易模式转型、劳动密集型模式转型、资源密集型模式转型、要素价格市场化和加快人民币国际化等六大对冲措施。

一、正确处理汇率改革与劳动工资调整的关系

选择“渐进式增加工资+渐进式汇率升值”政策组合,需要正确处理汇率改革与劳动工资调整的关系。人民币汇率机制改革和劳动工资调整,既可相互替代,又有互补性,可并行不悖。同步适度浮动人民币汇率和调整劳动工资,比单纯大幅提高劳动工资更平稳,有助于保障工资水平提高与劳动生产率和企业效率提高相匹配。转变经济发展方式,为中国经济可持续发展提供持久动力,是未来几十年中国经济面对的巨大挑战。中国已在生产要素价格改革、节能减排等方面做了大量工作,现在需要进一步推进资源税费改革,提高环境污染成本,提高企业职工最低工资水平。未来中国劳动力价格、资源能源价格和环境代价将呈现总体上升趋势。

人民币汇率变动和要素价格调整在频率、灵活性、作用机制和影响范围上是不同的。首先,生产要素价格在向市场化方向推进过程中,具有明显的通胀效应和分配效应,需要与其他政策配套综合进行,频繁操作难度较大,通常为阶段性调整。在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率可升可贬,根据经济形势和国际收支状况灵活动态变化。其次,二者灵活程度不同。在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率弹性较强,可涨可跌,生产要素价格具有一定的刚性。第三,两项改革对资源配置作用机制不同。汇率浮动能较快地影响进口商品价格和价格总水平,改变贸易品与非贸易品的比价关系;汇率升值将使资源从贸易品部门流向非贸易部门,促进服务业等第三产业发展和经济结构调整。要素价格调整影响价格体系内部各类比价关系,侧重于发挥价格对资源配置的基础性作用。另外,二者对企业影响范围不同,对通胀的影响也不同。

总体来看,人民币汇率形成机制改革与生产要素价格调整都必须符合宏观经济调控方向,应该有利于优化资源配置,推动企业改善管理和加快技术创新,减少资源能源的过度消耗,促进经济结构调整、经济发展方式转变和经济可持续发展。

二、采取六大对冲措施

无论是汇率升值,还是工资上涨,虽然都有助于目前中国经济实现再平衡,但是,二者也都会增加中国企业生产成本,进而削弱中国出口竞争力。为此,必须采取六大对冲措施,以抵消汇率升值和工资上涨给中国企业带来的成本压力,进而实现中国经济的长期动态平衡,为中国可持续发展提供可靠的保证。

第一个对冲措施:加快自主创新步伐。提高工资带来更多的需求、更大的市场规模,从而有利于发展规模经济与范围经济,有利于实现更高的投资和更高的利润,有利于提高国民的福利水平。然而,提高工资必然会推高企业生产成本,降低企业利润,从而削弱企业竞争力。因此,必须走自主创新之路,通过技术创新,不断提高产品附加值,才能从根本上增强企业竞争力。同时,人力成本上升会倒逼出“节约劳动”型的技术创新,从而形成“涨工资”和“促创新”的良性互动局面。目前,中国正处于重要战略机遇期,但也面临“中等收入陷阱”的潜在风险。通过自主创新,带动产业升级,实现经济发展方式转变,提升居民收入水平和福利水平,是中国跨越“中等收入陷阱”的必由之路。

第二个对冲措施:加工贸易模式转型。中国加工贸易迅速发展,在进出口总额中占据了半壁江山,成为中国贸易顺差的主要来源。渐进式增加工资和渐进式汇率升值相结合,是中国经济实现再平衡的现实选择。但是,工资上涨和汇率升值都会对中国加工贸易发展产生巨大负面影响。加工贸易主要原料和零部件来自境外,以美元计价,产品也以美元计价,出口收汇结汇后取得人民币收入用以支付工资和其他费用等,因此其原料进口从人民币升值中受益较少,但其成本却受人民币升值影响较大。同样,加工贸易利润水平较低,工资上涨带来企业经营成本上升,对企业负面影响更大。因此,中国采取“渐进式增加工资+渐进式汇率升值”的策略,就必须把成本上涨幅度控制在企业可承受范围内,同时加快加工贸易模式转型,以对冲工资上涨和汇率升值带来的负面影响。

第三个对冲措施:劳动密集型模式转型。未来10年,中国劳动力、土地、资源等生产要素价格上升,将会不断推动劳动密集型企业成本上升。人民币汇率升值使中国劳动密集型企业出口产品竞争力下降,同时对就业带来严重影响。为了应对劳动力成本上升、汇率上升等因素的影响,劳动密集型企业应采取积极对策。要充分发挥劳动密集型产业的固有优势,加强劳动密集型产业的自主创新能力,发挥城市化和区域发展的机遇承接劳动密集型产业的转移,发挥服务业吸纳劳动力多的优势以及通过提高劳动者技能等多种措施,加快劳动密集型产业发展与转型。

第四个对冲措施:资源密集型模式转型。中国经历了由自然资源密集型产品出口为主,到劳动密集型和资本密集型产品出口主导的转变,但是单位出口贸易额的资源消耗始终居高不下,以“高能耗”为特征的资源密集型贸易模式一直是支撑中国经济高速增长的主要动力之一。这种贸易增长模式显然不可持续。从长远看,人民币升值趋势已经形成,工资上涨也势在必行。中国实现资源密集型贸易模式转型,关键是提高资源利用率,显著降低单位贸易额的资源消耗水平。这是对冲人民币升值和工资上涨,支撑中国经济可持续发展的必然选择。

第五个对冲措施:要素价格市场化。中国生产要素,包括土地、自然资源和劳动力,价格低廉,人为地降低了生产成本,增加了出口产品的短期竞争力,但实际是“补贴”了跨国公司,有悖于中国长远利益和根本利益。加快生产要素价格改革,让中国出口商品具有真实成本,既有利于人民币汇率更准确地接近真实均衡水平,也减少了升值过程中可能出现的大幅波动。汇率是资金对外价格,利率是资金对内价格,资金是经济的血液。一旦价格信号失灵,血液流通不畅,资源配置效率必然下降,经济秩序必然紊乱。与汇率相比,利率市场化改革风险要小得多。近年来,中国利率市场化改革进展迟缓,企业、居民和金融机构对利率缺乏敏感性,在一定程度上抵消了货币政策作用,不利于国家宏观调控和国民经济健康发展。目前,实际利率是负值,大量廉价资金供给助推了资产泡沫。相对于中国国内生产总值(GDP)年增长9%,中国无风险实际利率应该保持在3%左右的合理水平,目前居民储蓄存款大约30万亿,相当于居民一年给银行提供了9000亿元人民币的利息补贴。如果居民每年增加9000亿元的利息收入,在乘数效应作用下,将有助于促进经济增长和改善经济结构。

第六个对冲措施:加快人民币国际化。目前,中国是经济大国,但还不是经济强国,更不是金融大国和金融强国。其中一个重要制约因素是人民币仍然没有成为国际货币。如果人民币已经成为国际货币,中国就无需保持巨额的外汇储备和贸易顺差,出口企业也就无需面对巨大的汇率风险,金融市场更不必畏惧国际热钱流入。加快人民币国际化,必将助推中国经济实现再平衡和进一步提升国际竞争力。未来10年,人民币国际化面临难得的历史机遇,中国应该从国家战略层面考虑,并采取积极措施促进人民币国际化。

提交

查看更多评论

其他资讯

国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行

东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术

ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力

直播定档!见证西门子与中科摩通联手打造汽车电子智能制造新范式

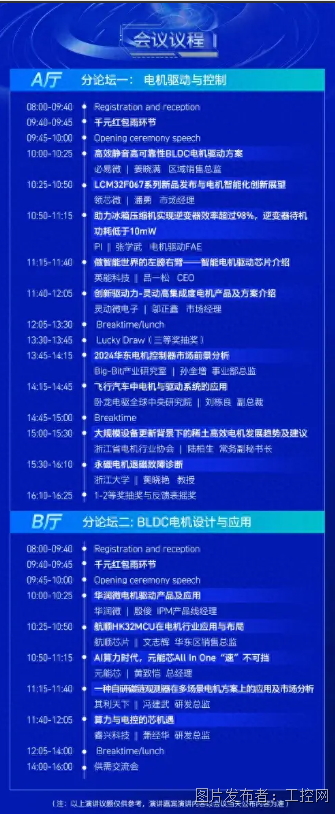

重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流

投诉建议

投诉建议