“渤海漏油”能否推动第三次进步

中化新网讯 渤海漏油事件又一次把中海油推到了媒体漩涡的中心,这不是第一次,也绝不会是最后一次。在我的印象中,每一次媒体舆论对中海油暴风雨般的洗礼总与中国企业改革的重大阶段、中国社会明显的进步紧密相联系着。

上市失利认识资本市场

第一次是在1999年9月份,经过近一年的重组的中海油有限公司,在卫留成总经理的率领下,雄心勃勃地向海外资本市场进军,开启了中国国家石油公司境外上市,筹措资金深化改革的大幕。结果却是出人意外的,10月5日,酝酿已久、箭在弦上的中海油海外上市进程,在最终上市前的55小时突然中止。携17亿桶当量净探明油气储量,1500名员工和桶油成本跻身世界最低石油公司行列的优秀“硬资产”,再加上拥有对中国海洋石油的垄断权以及良好的公司治理架构的优越的“软资产”,用卫留成的话来说,中海油“不是丑小鸭,它本来就是只白天鹅”,为什么这么好的白天鹅就卖不出个好价钱呢?根本原因在于相互的认知不对称,我们对境外资本市场的认知不充分,境外投资人对国企、对垄断型央企的认知也很不足。后来有媒体分析说,当时卫留成认为最大的优势是海洋石油垄断的专营权,而投资人则认为那是最大的风险。

中海油率先冲击资本市场遭遇滑铁卢,国内认为是最不可能失败的公司失败了。国内外媒体的报道分析一时铺天盖地,卫留成被评为当月“最失败的总经理”。中海油,尤其是卫留成本人承受了巨大的压力。中止上市后他没有从美国回总部北京,而是在深圳停留了半个月,除了有冷静总结的原因外,更有不愿意马上面对总部员工、政府官员的因素。中海油作为先锋试水资本市场是卫留成争来的,虽然没有成功,但收获是巨大的,不仅中海油路演团队深刻地理解了资本市场的本质,国内同行,政府官员包括主要领导和百姓们都从这次失败中学习了很多,对自己对资本市场都冷静了很多,现实了很多。随后中石油、中石化上市的成功不能说没有这次失败的功劳。

并购受挫抛弃“暴发”心态

第二次把中海油推进媒体漩涡的是2005年并购美国优尼科公司失败。尽管事件已经过去了6年,时不时人们都还能从不同的渠道、不同的场合,听到看到或读到对事件的解读和评论。中海油第五任总经理傅成玉由于这次并购的失败被评为了当年的CCTV经济人物,一下子名声鹊起,光环笼罩,进入了全球石油工业著名CEO的行列。中海油也由此名声大振,成为世界知名的石油公司,品牌价值大幅提升。中国民众由于这次并购的失败一下子清醒了许多,自由竞争并不完全自由,市场经济也并不完美。

法国著名地缘政治专家飞利浦•赛比约—洛佩兹在其《石油地缘政治》一书中对这次并购事件有专门的评论:“这一事件充分说明,在石油市场上有时候连自由主义和法律条文都无计可施。在华盛顿主宰美国事务的部分政治家眼里,石油是与国防同等敏感的领域。正是在这种思维逻辑的指导下,一些本因主宰石油市场运行规律的经济和财政因素,有时不得不让位于地缘政治的考量。”

中海油的决策者们在决定与雪佛龙公司竞购优尼科时不会一点都不知道石油与政治的关系,但肯定没有失败后认识的那么具体和那么深刻。时至今日,我不知道当时主要决策者的主要动机是什么,但并购团队做了所有应该做的事,尽管不完美,但尽力了。明知不可为而为之,不是无知无畏就是有大智慧,我宁可相信在这背后是有大智慧的。在此后的几乎所有的并购项目中,中海油显得成熟了很多,没有了那种暴发户似的志在必得、100%控股的豪气,更多的是参股互利共有共赢的实际。从失败中学习,使自己以后走得更踏实更长远,也许这种失败比偶然的成功更有价值。

渤海漏油挑战“公众缺位”

第三次,也就是上个月初渤海湾的漏油事件,又一次把中海油推进了媒体舆论的漩涡。漏油本身,从技术层面上讲是极为罕见的。中海油的管理层把目前对事故原因的判断已经毫无保留地向政府和公众充分报告了,后续处理工作也在尽力而为。媒体的不满集中在为何石油泄漏近一个月了才向公众说明?

蓬莱19—3油田是中国目前最大的海上油田,渤海湾里有中国海上最多的石油产出。渤海湾周边有中国最活跃的环渤海经济圈,同时渤海也是中国生态环境最脆弱的半封闭海,自净能力非常差。

蓬莱19—3油田的作业者康菲石油公司是美国第三大石油公司,世界排名第六的跨国石油公司,当之无愧的世界一流石油公司。合作伙伴中海油是中国三大国家石油公司之一,发展速度管理效率和经营效果都名列央企前列。漏油事故发生近一个月,在媒体报道之后,康菲和中海油才向公众说明情况,引起众怒的确可以理解。

改革开放使中国经济社会多元化了,经济多元必然导致利益群体的多元,进而导致意见多元和媒体的多元化。信息技术的迅猛发展,微博等网络手段普及到了社会的每一个角落,中国传统的整体性社会正逐步向现代的公民社会演变。公众对社会管理参与感日益增强,而我国目前社会管理的观念和制度还基本停留在20年前的状态。

我相信油公司和相关政府部门都没有“瞒报”的动机和行为,康菲石油公司将漏油的情况“第一时间”通报给了主管部门——国家海洋局,国家海洋局也按照相关的法律法规,“第一时间”将监测结果通报了国家应急管理机构、国务院有关管理部门,环渤海的山东、河北、天津、辽宁三省一市人民政府。谁都“没有瞒报”,为什么公众就被不明不白地瞒了一个月呢?新华网记者有如下分析:“的确,依照安全生产等方面的现行法规,只要在规定时间内向有关主管部门报告,就不算‘瞒报’。根据我国香港地区、美国资本市场的规定,也许企业还没有触及到必须披露重大事项的红线。然而,我们听到的都是‘对上级负责’‘对股东负责’,就是没有听到‘对公众负责’。近年来,在多次重大公共事件中我们都看到:把向主管部门‘内部报告’,等同于向公众‘公开披露’。这种‘内部运作’的陈旧思维,与现代公共事件处置理念相去甚远。”

企业没有及时向社会通报,是社会责任感的缺失;政府部门没有及时向社会通报,是行政方式的落后。该记者接着发问:“也许国内某些国企及其主管部门还可以说‘意识滞后’,可是此次事故的作业方康菲公司是一家美国公司,墨西哥湾漏油事故殷鉴不远,它怎么也‘忘记’了公开透明的国际惯例呢?”也许不是康菲“忘记”了,而是在中国现行的制度下,康菲不知道该“如何”做。这更说明,我们现在这套“公众缺位”的危机管理制度到了必须改革的时候了。

上述这三次把中海油推进媒体漩涡中心的重大事件折射了过去12年中国企业市场化国际化的进程与进步,同时也反映出了社会管理制度改革落后与社会进步的事实。企业与人一样,不出错是不可能的。好的企业是学习能力强的企业,同样的错不能犯第二次,社会也一样。事实说明,中国大多数企业是有学习能力和愿意学习的企业,如果政府和社会的学习能力远远落后于企业的话,不仅企业的发展会受到拖累,而且公众的权益也得不到应有的保障。

提交

国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行

东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术

ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力

直播定档!见证西门子与中科摩通联手打造汽车电子智能制造新范式

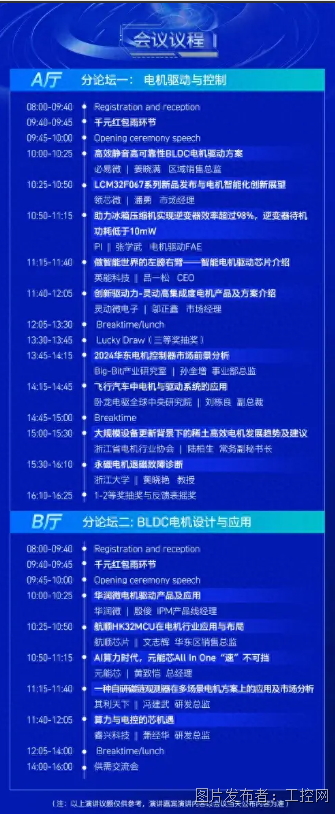

重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流

投诉建议

投诉建议