智能制造走向“自主协同”,美的率先落子全球首座智能体工厂

在“智能化”早已成为众多工厂转型升级共识的当下,自动化产线、黑灯车间、数字孪生……这些术语渐渐成为标准配置。流水线越来越自动、车间逐渐无人化、系统日趋互联,但这一切却似乎仍停留在“机器替代人力”的工具层面。而真正具有思考能力、可自主进化、像生命体一样响应变化的“活”的工厂,仍处于想象与试验阶段。

美的正在尝试一场更为深刻的变革——美的洗衣机荆州工厂作为业内首个“智能体工厂”,正在重新定义“制造”本身。不久前,这家工厂获世界纪录认证机构(WRCA)认证,也成为“全球首个多场景覆盖的智能体工厂”。这一里程碑并非偶然,而是美的在AIGC与工业融合实践中迈出的坚实一步。

在这座智能体工厂的首个媒体开放日,中国工控网有幸与美的集团投资者关系总监兼董事会秘书高书、美的集团企业数字平台应用中心总监周晓玲、美的集团AI研究院院长徐翼、美的集团人形机器人创新中心主任奚伟、库卡中国移动机器人业务总经理马建良、美的洗衣机荆州工厂总经理吕宏志进行深入交流,了解这“一步”背后对于行业而言更为深远的意义。这不只是一座率先打开AI与制造新维度的制造基地,而是一个真正意义上能够自我感知、决策并持续进化的有机体。它标志着一个全新制造阶段的开启——智能制造从此迈入“自主协同”的时代。

重构制造基因的“活”工厂

在美的的蓝图里,智能体工厂标志着制造进化至“第四阶段”:从自动化、数字化、智能化,迈向了“自主进化”。这座业内首个智能体工厂不再仅是机器与流程的静态组合,而更像一个生命体,能自主感知、思考、决策并持续学习。

这一探索的起点可以追溯到2024年。美的集团企业数字平台应用中心总监周晓玲回忆,当时公司确立了AIGC的三大方向:赋能员工、深度嵌入业务流程,以及探索新商业模式。在第三条路径上,美的锁定了两个路线——Home Agent与Factory Agent,分别指向智慧家庭与智能制造。

“当时我们设想,如果工厂的全链路都由智能体接管,会不会带来效率的颠覆?”周晓玲谈到。于是,如今的荆州工厂内实现了以14个智能体覆盖38个核心业务场景,由“工厂大脑”统一调度的突破。这座智能体工厂第一次形成了如同“神经系统—中枢大脑—执行器官”的感知闭环,自我感知、分析并做出动态决策。实际运行的成果显示,在多个核心环节,该工厂核心场景任务完成效率提升超过80%,排产响应速度提升高达90%。

这与全球多数企业仍停留在AI试点和局部应用的状态形成鲜明对比。德勤调研数据显示,目前只有29%的制造企业在工厂层面部署AI/ML,但超过70%计划在未来五年大规模实施。换言之,美的荆州工厂抢先跑出了未来制造的雏形。

选择荆州作为智能体“进厂”的首站也并非偶然。美的洗衣机荆州工厂总经理吕宏志给出三点理由:其一,这是少有的“白纸工厂”,在规划和建设中就融入了集团多年制造经验;其二,荆州拥有全球首个5G全连接工厂和先进物流体系,具备数据和传输优势;其三,团队年轻,没有历史包袱,“敢于革自己的命”。这种组织条件,或许比技术本身更决定成败。

不过,建设并非坦途。技术如何选取合适的落地场景?组织如何面对岗位被AI重塑?吕宏志直言:“我们一开始并不清楚人形机器人进入工厂会怎样,很多设想都被推翻再重建。最难的是观念,要接受AI替代原有岗位职能,意味着人从主导者转变为协同者和协作者。”

智能体走入工厂,如何掀起“协同革命”?

如果说传统智能工厂依旧是“人指令—机执行”的逻辑,那么荆州的智能体工厂最大的不同在于其中实现了另一种范式:工厂不再等待指令,而是主动感知并行动。吕宏志给出一个形象的比喻:AI工厂大脑是中枢神经系统,各业务智能体是神经网络,机器人和智能终端是手脚与五官。三者融合,工厂具备了感知、判断和行动能力。

美的AI研究院院长徐翼则以两个鲜活的例子来说明其效用:在品质首检环节,AI眼镜可以自动调用历史质量数据和计划信息,智能推荐检测重点,原本需要30分钟的人工作业缩短至1分钟;在可靠性实验室,玉兔机器人能够根据运行状态自主判断是否需要追加检测任务,展现出初步的“主动决策”。

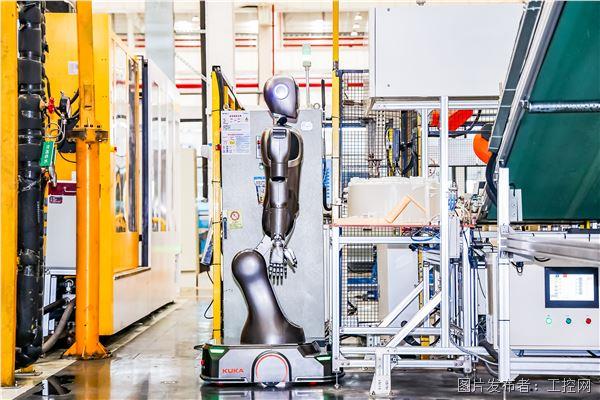

更具颠覆性的是美的集团首款人形机器人“美罗”的引入。它不再局限于单一岗位,而是跨职能执行品质检测、安全巡检、设备保养等任务。例如,它可将9公斤的洗衣机后桶稳定搬运送至3D质检站,再执行消防巡检、设备监测等任务。作为“工厂大脑”的分身,它与品质、设备管理(TPM)、安全(EHS)等智能体深度协同,以此实现数据交互与自主分析,并持续进化。

这些应用带来显性成效,更为直观的是,今年上半年,AI技术让美的集团整体实现降本2.8亿元。但其真正价值不只是效率数字,而是它打破了业务系统间的信息孤岛。通过“工厂大脑”统筹,荆州工厂第一次实现了全链路的智能协同。这种跨场景的能力,才是让工厂具备生命力的关键。

在更长远的规划中,美的的人形机器人被赋予了更高的使命。美的人形机器人创新中心主任奚伟介绍,美的正按照“类人形—全人形—超人形”的路径推进,从基于轮足的类人形机器人到跨场景的全人形,再到未来实验室的超人形,目标是在通用性与效率之间找到最优平衡。其背后是一个更宏大的目标——让工厂不只是“会运作”,而是“会进化”。

在此过程中,库卡扮演了关键角色。例如仅在注塑物流全流程无人化的场景中就包含了81台库卡AMR物流机器人用以搬运空置货架等任务。库卡中国移动机器人业务总经理马建良指出,库卡的技术积累、供应链能力、应用经验与全球网络,为美的人形机器人和智能体工厂落地提供了重要支撑。

从“+AI”到“AI+”

从本质上看,智能体工厂与传统智能工厂的差异,核心在于逻辑的翻转:不再是“+AI”,仅将AI视为工具附着于现有流程,而在于“AI+”,让AI成为驱动核心,赋予工厂自主进化的能力。

“理想的智能体工厂应是‘活’的工厂,有大脑、有智能体、有终端,具备自主进化的意识。”吕宏志给出这样的总结。这种“活”的工厂,意味着制造体系的边界被彻底改写。周晓玲进一步总结,未来智能体工厂将呈现四大特征:

全局自治:自我感知、预测、决策与行动;

极致柔性:实现大规模柔性定制;

价值链孪生:不再是单条产线,而是整个企业的虚拟模拟;

绿色可持续:零碳运行,具备供应链韧性。

在战略层面,智能体工厂也是美的To B业务的重要支点。美的集团投资者关系总监兼董事会秘书高书介绍,2025年集团聚焦两大方向:机器人战略与能源战略。前者覆盖工业机器人、家电机器人化与人形机器人,后者以储能、热泵与AI推动新能源布局。两者相辅相成,共同塑造美的未来的产业版图。

放眼行业,AI正在成为全球制造业的增长引擎。埃森哲预测,到2035年,AI应用将为制造业新增近4万亿美元的总产值,年均增长率达4.4%。我国工信部2023年的数据就有所显示,智能化改造已使研发周期缩短20.7%、生产效率提升34.8%、不良品率降低27.4%、碳排放减少21.2%。而在AI变革发生之时,上述的红利并不会平均分配,唯有将AI深度内化为系统能力的企业,才可能掌握未来标准的制定权。

对于美的自身或之于行业整体而言,荆州智能体工厂当前还是起点,却已为中国制造描绘出一幅清晰的未来图景,并将“智能工厂”的内涵推向全新高度。它能否成为行业新标准?答案或许比想象中更快揭晓。

提交

台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告

天空之眼:下一代无人机的AI视觉系统

极海发布APM32F425/427系列高性能MCU:助力工业应用升级

展会预告 | 曼奈柯斯与您相约2025工博会!

德承工控机DS-1402在windows操作系统调试CAN模块的测试步骤

投诉建议

投诉建议