裁员15万,寒潮下的光伏企业开始奔向储能

2024年,一场突如其来的“寒潮”袭击了中国光伏行业。

据统计,全年光伏上市公司合计裁员近15万人,行业整体亏损在470亿元左右,超过150家企业进入破产清算程序。与此同时,政策开始明确出手整顿无序扩张。

“看不见的手”出手相救,对于光伏熬过这短期的低谷,或者“从过热到出清”的深度阵痛期有所助益。在这场结构性危机之下,光伏行业正在迎来一次真正的裂变与重塑。

01“扩张红利”终结,光伏行业进入去杠杆时刻

与分配不均的年假不同,这次光伏行业裁员却是中外“同望一轮明月”了,难得的天涯共此时。国内仅光伏上市公司的总员工数就同比减少14.77万人,降幅高达18.63%。裁员波及面之广,几乎涵盖全产业链,其中一线生产岗位占比超75%,研发与职能岗位亦未能幸免。而在国外,SolarEdge、SunPower、SMA Solar等知名新能源企业均宣布裁员消息,单次裁员规模也有达到千人级别的了。

同时,资本市场的冰点已到来——2024年全年,国内光伏上市公司合计亏损达470亿元,创下历史纪录,并有超过150家光伏企业进入破产清算程序。光伏行业第一次在就业与盈利两个核心维度上同时“失守”。

个体企业的“瘦身”,也反映出行业洗牌的激烈程度。例如,隆基股份全年裁员近5万人,员工数量腰斩至3.7万人。其2024年净利润亏损86亿元,营收同比下滑36%,为上市以来首次年亏。究其原因,是在技术转型中错过TOPCon扩张时机,孤注一掷押宝BC电池——一项尚处初期商业化、难度更高的路线。据了解,其押注的BC电池技术因双面发电效率为65%左右,远低于行业主流的80%,因此难以打开市场。但从隆基目前的动作来看,BC电池产线依然被寄予厚望。

同为“三巨头”的天合光能与晶科能源日子也不好过。2024年,天合光能净亏损达到34.4亿元,晶科能源虽获得正向盈利,但仅为0.98亿元下滑严重。与此同时,两家公司分别裁员30%和40%。这轮“去杠杆”不只是人力和资产的压缩,更是对过度产能、低效运营与技术误判的一次清算。行业已经告别了靠铺摊子、拼规模就能赚钱的年代。

02 底价竞争告终,从价格战转向“光储一体化”

2024年光伏行业的崩盘,并非突然,而是多年来价格驱动逻辑的极限反噬。

光伏组件价格在一年内跌破1元/瓦,硅料价格从高位的30万元/吨下跌至5万元/吨,产业链各环节利润空间被彻底压缩。市场“卷”到极致,已无法支撑正常的资本回报与研发投入。

而在上文提及的裁员潮中,这些光伏企业销售岗位却在逆势扩张——在大规模裁员的背景下,大多数企业仍在持续强化销售队伍,寄希望于“抢单”换取现金流。但在系统性亏损已成现实的当下,这种逻辑已难持续。

行业的不景气,使得一线从业者也在加速“逃离”。BOSS直聘数据显示,2024年Q1光伏从业者转行率同比激增230%,流向新能源汽车和储能等新兴赛道。

这不仅是一轮行业“冷却”,也是一次市场机制对失衡竞争的直接惩罚。光伏正在告别“拼价格”的时代,迎来“拼效率”的技术分化期。

不过,这些新兴领域并非“避风港”。以储能为例,其发展在很大程度上也受制于光伏本体的波动——自2020年起,政策逐步要求大型集中式光伏电站按一定比例配套储能设施,比例从20:1至5:1不等。

在政策驱动下,储能技术快速进步,电芯成本大幅下探。一线厂商透露,目前储能锂电池电芯报价已降至0.4元/Wh,电芯和集成一整套系统成本约0.8元/Wh,较去年底已降价超过二分之一。但与此同时,激烈的价格战也让行业利润变得“几近透明”。

为了脱离这种“比谁赔得多”的内卷格局,不少光伏企业开始布局储能自研,推动“光储一体化”落地。晶科能源、天合光能等龙头在2024年相继规划投产储能电芯工厂,分别规划12GWh和25GWh产能,以进一步降本增利,实现产业链闭环。

03 政策重锤落地,反内卷成为行业“新红线”

就在行业最迷茫和疲软的当口,政策开始密集发力。

6月,《中华人民共和国反不正当竞争法》完成修订,明确平台经营者不得强迫商家“低于成本定价”。7月1日中央财经委员会第六次会议明确提出依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。

7月3日,工信部组织召开光伏行业座谈会,隆基、通威、阳光电源等头部企业悉数到场,主管部门首次就光伏行业提出供给侧结构性改革的主张。会议明确要求“综合治理低价竞争、引导企业提升品质”。治理光伏行业竞争乱象逐步受到重视。

这不是一次短期“救市”措施,而是一场全面的行业机制重构。

监管底线正在形成,意味着原先依赖价格战维系生存的商业模型将被逐步淘汰。企业必须重新思考自己的竞争力究竟来自哪里,是价格,还是效率、品牌、技术、资源?

政策出手的“底气”,也来源于当前我国光伏技术成熟度与全球市场占有率已相当可观,已具备从“量”转向“质”的现实基础,是时候从“做大”转向“做优”。换言之,国家已无需再用价格红利换市场份额,而应以产业升级换长期主导权。

04 裂变与重组之中,新玩家入局,谁能在下一个周期中活下来?

危机的另一面,是结构性的重组正在加速。

部分头部企业不再追逐短期盈利,而是选择从资源整合与系统协同中突围。典型案例是华电新能的上市。作为中国华电的清洁能源整合平台,该公司在2024年上交所主板挂牌,首日涨幅高达219%,一度市值突破4000亿元,最大涨幅打破了中石油的历史记录。这家来自五大发电集团的清洁能源整合平台,成为资本市场“光储周期”的新宠。

图源:华电新能公众号

图源:华电新能公众号

与传统组件制造商不同,华电新能不是拼某一种电池技术,而是拼资源整合与系统协同能力。根据招股书,华电新能2024年的归母净利润为88.31亿元,其装机容量近7000万千瓦、项目储备达132GW,未来五年将聚焦风光大基地、新型电力系统与储能协同,也是一种“从制造走向系统解决方案”的路径。

资本市场对其热捧,背后的信号是明确的,不再迷信某种电池技术或产能规模,而是押注可兑现、可持续的能源解决方案平台型公司。

对整个行业来说,谁能从“产能—价格”导向的旧模式中脱身,转向“效率—技术—资源协同”导向的新模式,打通从资源获取、项目开发到系统集成、能源服务的全链条闭环,谁就可能穿越下一轮周期。

尾声:光伏不死,但讲故事的方式变了

当年以“价格屠夫”著称的光伏,如今正被困在自己制造的低价泥潭中。但这并不意味着产业未来的终结。如今,在产业链清洗与政策重塑双重作用下,这个行业迎来了最真实的一面。

价格驱动的红利已终结,这可能是一次从“量”到“质”、从“扩张”到“整合”的必经转折点,技术和组织能力将决定明日的排位顺序。

那些真正理解周期、拥有底层竞争力并能长期坚持的企业,或将在凛冬之后重塑行业新秩序。

而那些仍寄希望于“低价换规模”的旧逻辑,只会继续在洗牌中沉没。

提交

大佬们都在聊什么?全数会2025中国智能制造数字化转型大会“剧透”来了!

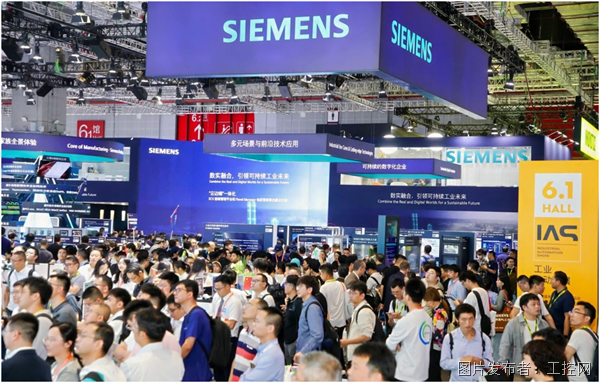

展会介绍 | 工业自动化展 Industrial Automation Show

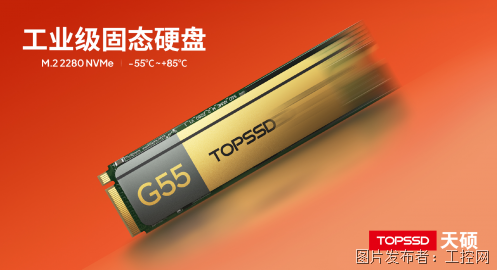

天硕工业级SSD固态硬盘紧凑型定制散器,支持复杂工业应用

精准致远:ANCA发布2025–2030年可持续发展战略

德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案

投诉建议

投诉建议