当技术走向成熟,机器视觉会成为工厂标配吗?

在智能制造浪潮席卷全球的今天,机器视觉早已不再只是工厂中的一台检测设备,它正逐步演变为整个工业系统的核心感知引擎。如果说机器人是“手”,控制系统是“脑”,那么机器视觉就是那双“眼睛”。而这双“眼睛”,正在经历一场深刻的进化——从被动“看见”到主动“理解” 。 近些年,随着图像处理算法的进步、深度学习模型的普及,以及硬件性能的持续提升,机器视觉逐步从实验室走向工厂,从专用设备走向通用平台,从小规模定制迈向标准化产品。今天的机器视觉系统,不仅能够实现高精度的尺寸测量、复杂场景下的缺陷识别,还具备了实时分析、自适应调整、多模态融合等能力,真正迈入了“智能化时代”。 这是否意味着机器视觉技术,已经真正走向成熟?未来又会朝着哪些技术方向演进?近期,我们邀请了来自机器视觉产业链不同环节的5家企业——TKH Vision、Teledyne Technologies,以及启源视觉、华汉伟业、新算技术的行业专家,他们围绕当前技术成熟度、现状与挑战、未来发展趋势等前沿话题展开深入探讨。 由于篇幅较长,本专题内容以上下篇形式呈现。上篇内容中我们会从TKH Vision、Teledyne Technologies两家外企专家的视角来探讨这类问题,下篇中,我们会围绕启源视觉、华汉伟业、新算技术这三家国内企业的视角为大家呈现不同的观点。

01

技术体系趋于稳定,但底层创新仍在加速

当被问及“当前机器视觉技术是否已经走向成熟”时,两位受访人给出了近乎一致的回答:机器视觉已进入应用成熟期,但仍在持续演进之中。具体而言,图像采集设备标准化程度高、算法平台稳定、部署成本下降,整个行业已经具备规模化落地的能力,但是在软件开发、认知智能与AI技术融合层面仍保持着不断探索发展的势头。 TKH Vision首席产品官Henning Tiarks从机器视觉系统发展的角度认可了技术发展的持续性,他认为,不光是相机速度和分辨率等组件性能的不断提升,AI软件开发技术也处于不断进步中。同时,标准化、小型化和成本优化,让这项技术得以深入更多应用场景。”这说明,技术体系趋于稳定,意味着产业基础已经打牢。 Teledyne DALSA工业视觉系统业务发展经理彭传宝同样肯定了机器视觉在硬件层面的高成熟度,但对于软件方面,目前市场上真正能满足AI、3D以及传统算法并且简单易用的软件相对很少。 可以看出,目前机器视觉的技术体系已经趋于稳定,基础架构已经成熟,核心组件(如相机、光源、镜头、图像采集卡)实现了模块化、标准化,使得系统集成亦变得更加高效、可复制。但它的应用场景、算法能力与系统整合方式,仍处于快速迭代之中。 尽管机器视觉技术在当下的成熟度很难一概而论为成熟或趋于成熟的形容,但不可否认的是机器视觉领域仍在持续不断涌现新的技术突破,以满足更为严苛和高难度的场景需求。“接口方面的技术突破尤为明显。高速和具备实时能力的新技术正在迅速涌现。目前,相机和图像采集卡已经实现了50至100 Gbit/s的传输速度,使其能够满足半导体和电子等高要求应用的极限需求。”Henning Tiarks举例说道。 02 系统集成能力:硬件厂商在AI时代的角色升级

随着AI大模型的引入、多模态感知的发展、边缘计算的普及,机器视觉正在经历一场深刻的范式转变。尽管AI大模型在图像生成、缺陷识别、多模态理解等方面展现出巨大潜力,但其落地过程却并非一帆风顺。 AI大模型与机器视觉的融合,并非水到渠成的技术叠加。“尤其是在制造业这种强调实时性、稳定性、安全性的场景下,AI大模型落地难度较大。”彭传宝说道。 AI大模型的渗透给机器视觉带来新变量,更对硬件厂商的角色提出了全新要求。过去,硬件厂商的核心竞争力聚焦于传感器、相机、图像采集卡等物理层的设计与制造;如今,系统集成能力已成为决定技术落地成败的关键。 面对AI大模型带来的算力需求激增与场景碎片化挑战,硬件厂商必须跳出传统角色定位,从单一的“部件供应商”转型为“系统解决方案提供商”。这一转变的核心在于通过软硬协同设计,实现技术能力与行业需求的精准匹配。 软硬协同的背后,实际上是一套完整的系统思维。彭传宝以Teledyne Dalsa自身举例,其不仅仅是硬件厂商,更是视觉生态提供者。AI智能相机搭配sherlock8 AI视觉软件平台,这种软硬协同的优势,可以给用户带来更高效率的算力体验。 Henning Tiarks认为:“我们必须将机器视为一个完整系统,而不是单个部件的集合。因此,选择能够提供系统方案、并在分布式系统方面有经验的合作伙伴非常重要。” 这些观点揭示了一个核心趋势:传统硬件厂商的竞争已从单一性能指标转向系统级能力比拼。具体而言,硬件厂商需在各个维度完成能力升级。AI时代,谁能更全面地掌握系统集成能力,提供更高效地云边端协同架构,更有效地打通芯片-编译-场景全链路,谁就有望在AI大模型与机器视觉融合的大潮中占据先机。 03 ROI考量:技术价值与商业价值的平衡

技术的价值最终还是要回归到商业逻辑上来。对于机器视觉而言,ROI(投资回报率)的考量尤为复杂,因为它涉及多个维度:技术成熟度、行业特性、企业规模等等。 Henning Tiarks认为企业实现ROI平衡的关键挑战在于最初的工程开发成本,以及是否能清晰描述商业案例。他再次强调了系统化思维的重要性,为用户提供更加易于开发、易于集成的完整方案,从而提升商业落地的可能性。 彭传宝则提供了另一个视角的观点,即ROI平衡的最大挑战在于如何解决弹性产线的兼容问题。这就要求视觉方案要有非常好的方案兼容性;要更加易于使用、节省成本;最后充分利用AI技术达到很好的兼容效果。 尽管ROI是企业评估机器视觉技术落地价值的重要指标,但它并非衡量技术价值的唯一标准。受访企业的观点共同指向一个更深层的逻辑:技术的成熟度与需求的匹配度,才是决定ROI的核心变量。未来随着机器视觉技术成熟度大幅提升,“标准化+模块化”普及,成本结构也会发生根本性变化。这不仅有助于降低企业的初始投资成本,还将提高技术的可扩展性和易用性,进一步推动机器视觉技术在各个行业的广泛应用,实现技术价值向商业价值的高效转化。 04 未来趋势明确,但仍需突破关键瓶颈

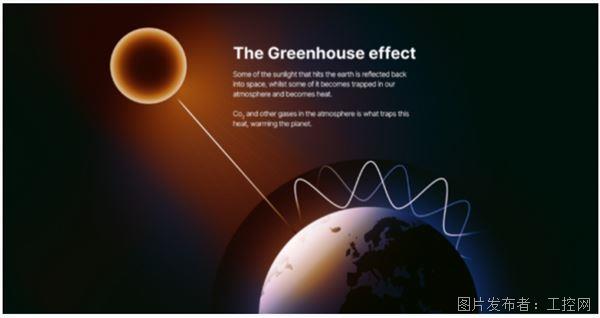

过去几年,机器视觉技术取得了显著的进步,从硬件设备的性能提升到软件算法的优化,再到系统集成的创新,这些都为行业的快速发展奠定了坚实基础。 当下,随着全球制造业的智能化升级需求加速释放,AI大模型、3D成像、边缘计算等技术的成熟,机器视觉正站在从“感知工具”向“认知引擎”变革的关键节点。未来5~10年,这一领域将如何演变?又将为行业带来怎样的惊喜? 一方面,跨领域的技术融合为机器视觉注入了新的活力。机器视觉的感知能力将从单一维度转向多维协同,技术边界不断被打破。彭传宝认为,随着X光、红外、激光雷达、声纳等非可见光技术的加速渗透,未来机器视觉的应用范围将进一步拓宽,例如海底图像识别中水下机器视觉的应用,以及X光技术在医疗领域及事业应用等。 另一方面,从技术革新的视角来看,人工智能与深度学习的深度融合正重塑机器视觉的未来走向。机器视觉正跨越传统的图像捕捉与处理界限,向具备自主学习和智能决策的“智慧视觉”蜕变。彭传宝指出,AI和3D算法的进步将推动图像处理技术的突破,特别是在特殊材质和透明物体的识别方面。未来,2D、3D和AI算法的深度融合将显著提升机器视觉的智能化水平,使其能够处理更复杂的场景和任务。他认为AI技术会在未来几年会有一个质的提高,减少算力要求,自动训练,无监督学习,自我生成不良图片等。邢健飞提到光子计算和量子图像处理等新技术将规模化应用,为机器视觉提供更强大的算力支持。 技术的跃迁必然引发应用场景的重构。从技术落地与行业应用的发展角度来看,机器视觉技术的应用范围不断拓宽,Henning Tiarks预测:“在传统制造领域,随着相机部署的增加,机器视觉将构建全链路感知网络,通过实时闭环反馈实现工厂运营的全局优化,而非局部检测;此外,视觉技术将成为所有自主移动设备的标配,同时,除可见光之外的其他波段(如红外、紫外等)也将从小众走向主流应用。 未来5~10年,机器视觉技术将经历一场深刻的变革,这场变革不仅体现在技术的飞速进步上,更体现在其对行业的深度渗透和生态系统的协同发展中。我们看到机器视觉正从单一的感知工具,成长为一个多功能的认知引擎。多模态感知融合、跨领域的技术整合,将共同推动这一领域达到新的高度。 机器视觉的未来充满了无限可能,它将成为人类智慧的延伸,帮助我们更好地理解世界、解决问题。我们期待着一个万物互联的视觉智能时代的到来,届时机器视觉将成为智能生态系统的核心组成部分,为人类创造更高效、更智能的未来。

提交

“维科杯·OFweek2025中国工业自动化及数字化行业年度评选”入围名单出炉啦!

奥伟登携工业显微镜亮相中国材料大会2025,赋能材料科学创新跃进

伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心专注电路保护,助力能源转型

森尔Senseair推出R290/R32/R454泄漏检测传感器

威图&易盼联手TÜV南德:《威图&易盼助力设备出海白皮书》发布

投诉建议

投诉建议