增量式编码器工作原理是什么?-开地电子

增量式编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应用于电机测速、位置控制等领域。其工作原理可从机械结构、信号产生、信号处理三个层面展开,具体如下:

一、核心机械结构

增量式编码器的核心是码盘和检测装置:

码盘:通常为圆形薄片(由玻璃或金属制成),边缘均匀分布着等间距的透光 / 反光狭缝(或导电 / 绝缘区域),相邻狭缝的角度差称为 “分辨率”(如每转 1024 线,即分辨率为 1024 PPR)。

检测装置:由光源(如发光二极管 LED)和光电接收器(如光敏三极管)组成,码盘夹在两者之间。当码盘旋转时,狭缝会周期性遮挡光线,使接收器输出脉冲信号。

二、信号产生原理

码盘旋转时,通过光电感应产生脉冲信号,具体过程如下:

基频脉冲(A 相和 B 相):

码盘上通常有两组独立的狭缝(A 相和 B 相),彼此错开 1/4 周期(90° 电角度)。

当码盘旋转时,A 相和 B 相分别输出相位差 90° 的方波脉冲(如 A 相超前 B 相 90° 时为正转,B 相超前 A 相 90° 时为反转)。

脉冲数量与旋转角度成正比:角度 =(脉冲数 / 总刻线数)× 360°。

零位脉冲(Z 相):

码盘上额外有一个独立狭缝,每旋转一圈输出一个脉冲(Z 相),用于确定绝对零位(如电机回原点校准)。

三、信号处理与应用

方向判断:通过 A 相和 B 相的相位关系(如 A 相上升沿时 B 相为高 / 低电平)区分正转 / 反转。

速度计算:单位时间内的脉冲数反映转速:转速 =(脉冲数 / 时间)×(60 / 总刻线数) (单位:r/min)。

细分技术:通过电路对脉冲进行细分(如 4 倍频),提高分辨率(如 1024 线编码器经 4 倍频后等效 4096 线)。

总结

增量式编码器通过旋转时产生的脉冲信号(A、B、Z 相),实现对旋转角度、方向和速度的检测,具有结构简单、成本低、响应快的特点,适用于数控机床、机器人、伺服电机等需要实时位置反馈的场景。但其缺点是断电后无法保存位置信息,需配合零位脉冲校准。

提交

绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势?

绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率

博思特POSITAL SSI接口绝对值编码器 UCD-S101G-0013-L10S-PRL

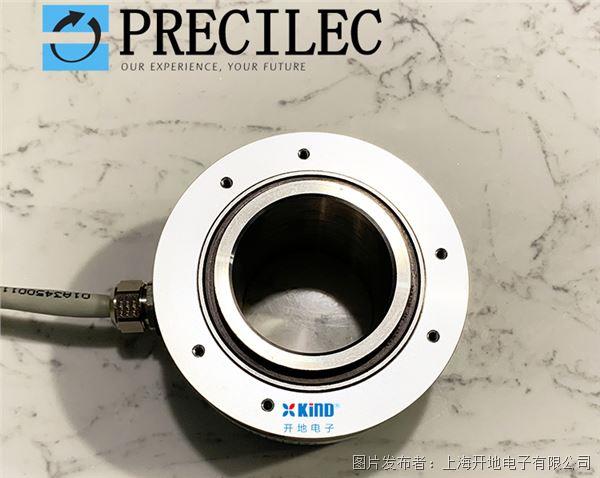

法国雷恩PRECILEC-增量编码器部分经典应用案例有哪些!

POSITAL FRABA 博思特用于步进电机的多圈Kit编码器

投诉建议

投诉建议